基本治療から外科手術まで Periodontal

歯周病は、歯垢(プラーク)の中で増殖した細菌による感染症で、歯肉の小さな炎症からはじまります。

その炎症が歯周組織(歯肉、歯のセメント質、歯根膜、歯槽骨)に広がると、歯肉の腫れや歯周ポケットの形成、歯根膜・歯槽骨の破壊が進んで、最悪の場合は、歯周組織で支えきれなくなった歯が抜け落ちてしまいます。

歯周病の検査 Check

動揺度

歯周病によって歯槽骨が吸収すると、歯を支えている部分が少なくなり、動き始めます。

咬合性外傷によっても、歯は動揺します。動揺度(どうようど)の評価には、通常この分類法が用いられています。

- 0度:生理的動揺(0.2mm以内)

- 1度:頬舌的にわずかに動揺(0.2~1mm)

- 2度:頬舌的に中等度、近遠心的にわずかに動揺(1~2mm)

- 3度:頬舌的に近遠心的のみならず、歯軸方向にも動揺(2mm以上)

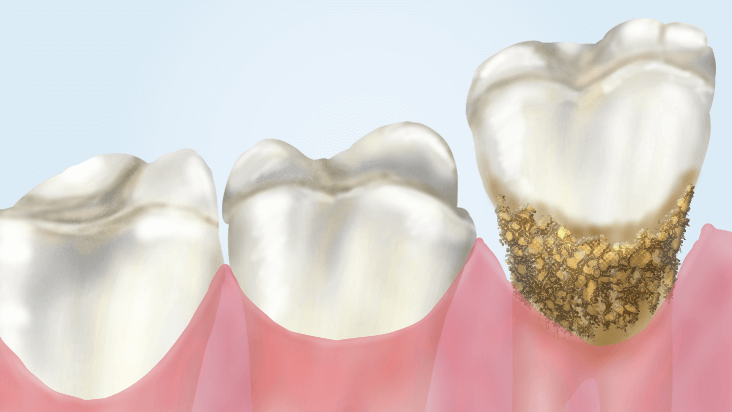

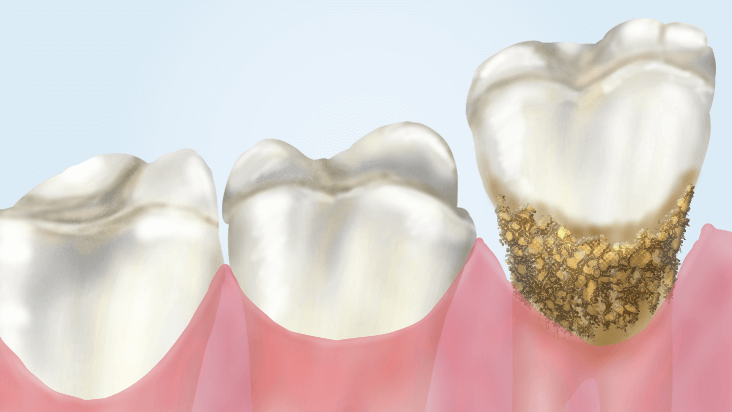

歯垢の付着検査

歯周病の直接の原因ともいえる歯垢の付着量を確認します。歯垢に色をつける染色液や専用器具を使って、歯面を4つのブロックに分けて歯垢の付着率を調べます。

歯垢が多く付着している部分は、歯磨きで十分に汚れを落としきれていないことから、ブラッシング指導(TBI)で効果的な歯垢除去の方法を指導するほか、咬み合せや歯列の乱れなどのプラークリテンションファクター(歯垢がたまりやすい要因)をチェックします。

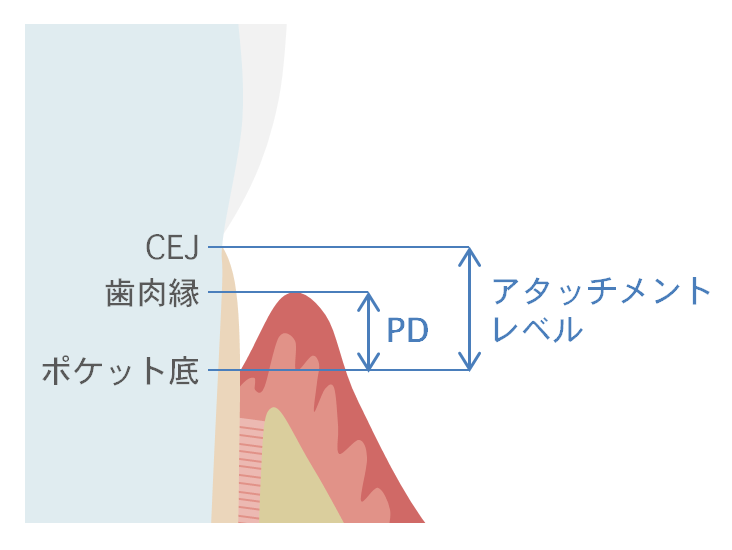

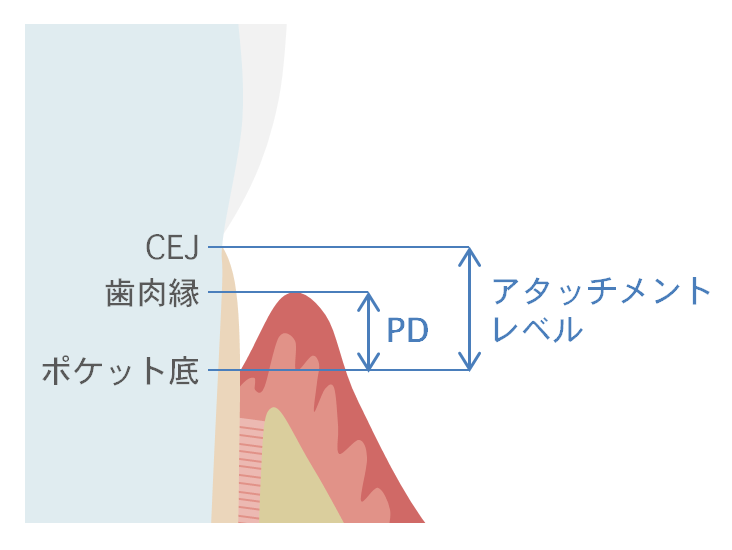

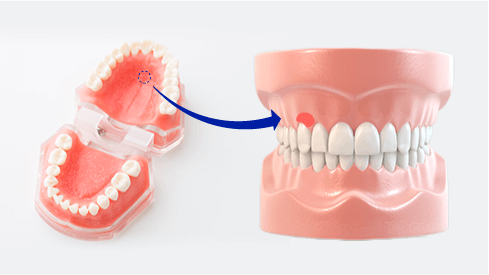

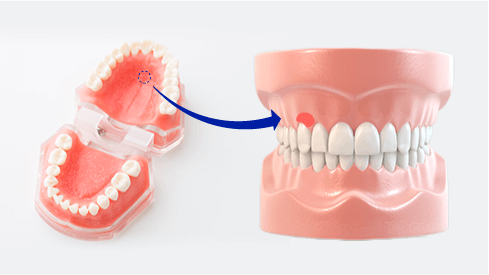

プロービング検査

歯周病菌は酸素を嫌う「嫌気性菌」のため、歯周ポケットが深いほど増殖しやすく、それによって歯周組織の破壊が進むと、さらに歯周ポケットが深くなるという悪循環を繰り返します。そのため、歯周病治療では歯周ポケットの検査が大変重要になります。

プロービング検査では、歯周プローブ(ポケットプローブ)と呼ばれる目盛がついた専用器具を使って、歯面を4つのブロックに分けて歯周ポケットの深さ(PD:Probing Depth)を測ります。PDは深さによって、以下の3段階に分けられます。

- P1(正常または歯肉炎・軽度の歯周病):0~3mm

- P2(中等度の歯周病):3~6mm

- P3(重度の歯周病):7mm以上

ただし、歯肉縁と歯周ポケットの底部が一緒に下がっている場合、たとえ歯肉の退縮が進んでいてもPDは変化しません。

そこで、前回のポケット底の位置からどれだけ退縮が進んだかを確認するため、「アタッチメントレベル」と呼ばれるCEJ(セメント質とエナメル質との境目)からポケット底までの距離も合わせて計測しておきます。

さらに、PDを測る際、歯周ポケットからの出血(BOP:Bleeding On Probing)を同時に確認します。歯周プローブを歯周ポケットに挿入した時の、ポケット底部からの出血の有無を歯面ごとにチェックしておきます。

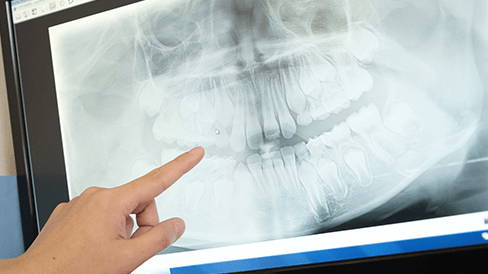

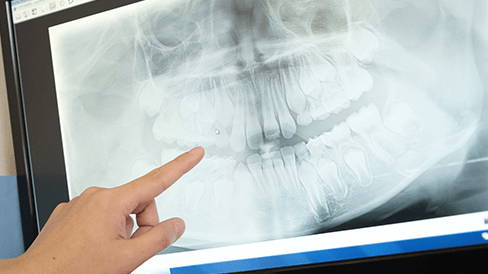

レントゲン検査

歯周病が進行すると、歯を支える歯槽骨が溶ける「骨吸収」が進むことから、検査ではX線撮影を行い、レントゲン写真で歯槽骨の状態を確認します。骨吸収は破壊された骨の割合を目安に、以下の3つの段階に分けられます。

- 正常または歯肉炎・軽度の歯周病:0~5%の骨吸収

- 中等度の歯周病:30%の骨吸収

- 重度の歯周病:80%以上の骨吸収

エックス線撮影は被爆が気になるという患者様がいらっしゃいますが、実は歯科用レントゲンの場合、日本人が年間に浴びる自然放射線の数十~数百分の1の放射線量にあたります。

さらに、歯や顎などに限定して撮影を行うことから、妊娠中のお母さんやお腹の中の赤ちゃんに影響を与えることもありません。

また、これまでご紹介した検査以外にも、歯周病の要因となる以下の生活習慣や持病について確認させていただくことがございます。

- 喫煙習慣の有無

- 口呼吸や歯ぎしりなどのブラキシズム(口腔内悪習慣)

- 糖尿病

- 骨粗しょう症やビスホスホネート系薬剤を服用

歯周病の基本治療 Basic

歯肉炎や軽度・中等度の歯周病が確認された患者様には、

ここでご紹介する歯周病の基本治療を進めてまいります。

TBI(Tooth blushing instruction)

歯周病治療の基本ともいえるプラークコントロールを毎日しっかり行っていただくため、歯科衛生士がブラッシング指導を行います。検査で歯垢の付着が多く見られた部分のほか、歯と歯の間や歯と歯肉の境目などの磨き残しが多い部分を中心に、歯ブラシやデンタルフロス、ワンタフトブラシなどの補助器具を使った歯の磨き方をマスターしていただきます。

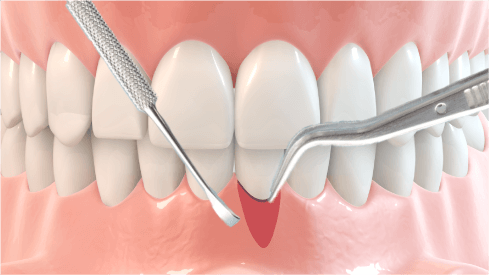

SRP(スケーリング・ルートプレーニング)

「スケーリング」では、スケーラーという歯科器具を使って、歯肉縁上や歯周ポケット内に溜まっている歯石の除去を行います。さらに歯周ポケットが深い場合やスケーリングで改善が見られない場合は、キュレットと呼ばれる器具を使って、スケーリングでは取りきれない深い部分の歯石や感染した歯質を取り除く「ルートプレーニング」を行います。

PMTC(Professional Mechanical Tooth Cleaning)

PMTCは、直訳すると「専門的機械歯面清掃」といって、歯科医師や歯科衛生士などの専門家が行う歯のクリーニングです。研磨剤を使って専用の器具で歯の表面の磨くことで、通常の歯磨きでは落とすことができない歯垢や着色汚れがきれいに落ちます。最後にフッ素を塗布すると、虫歯予防の他に歯質の強化につながります。

歯周病の外科治療 Surgical

中等度から重度の患者様のうち、

基本治療で歯周病の改善が難しい場合は外科治療が必要となります。

歯周病の外科治療には、おもにここで紹介する3つの方法があります。

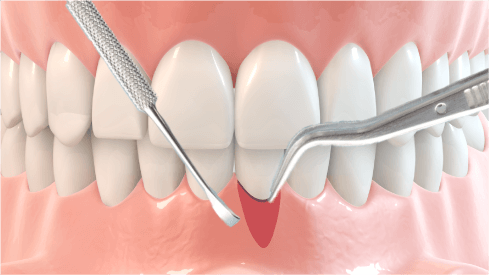

FOP(Flap Operation:歯肉剥離掻爬術)

FOP(歯肉剥離掻爬術:しにくはくりそうはじゅつ)とは、歯根や歯槽骨に付着した歯石を除去する手術で、別名「フラップ手術」と呼ばれています。SRPでは届かないほど歯周ポケットが深い場合に有効で、歯や骨を覆っている歯肉を開くことで、歯石を残さずにしっかりと取り除くことができます。

手術では、まずは歯肉に局所麻酔を行ってから、メスで歯肉を切開します。次に歯肉を歯根と歯槽骨から剥がして、付着している汚れや歯石をスケーラーですっかり取り除いて縫合します。術後1週間ほどで抜糸を行うと、その後は歯周ポケットの減少が見られるようになります。

FGG(Free Gingival Graft:遊離歯肉移植術)

歯周病が進行すると、歯肉が下がって歯が長く見えるようになり、さらに歯根の露出が始まります。FGG(遊離歯肉移植術:ゆうりしにくいしょくじゅつ)とは、そのような歯肉組織の破壊や歯槽骨の吸収によって歯肉が退縮してしまった部分に、別の場所の歯肉を移植する手術です。

上皮組織と結合組織の2層の組織を切り取って移植するため、手術自体は比較的簡単ですが、上皮ごと移植するため、移植後に周囲の歯肉との色の違いが見られる場合があります。手術では、上顎の口蓋から切り取った歯肉を露出部分に縫合して固定し、1~2週間後に抜糸を行います。

CTG(Connective Tissue Graft:結合組織移植術)

CTG(結合組織移植術:けつごうそしきいしょくじゅつ)とは、FGGと同様に、歯肉の退縮によって周囲の歯とのバランスが悪くなったり、歯根が露出しているような歯肉が足りない部分に移植を行う方法です。上皮組織と結合組織の2層の組織を移植するFGGに対して、CTGでは結合組織のみを移植します。

手術では、上顎の口蓋から上皮組織の内側にある結合組織を切り取って、移植先の上皮組織と骨膜の間に移植します。もともとあった上皮組織を上から被せて縫合することから、FGGのような周囲との違和感がないため、前歯などの見た目の自然さが求められる部分に向いているといえます。